愛犬も一緒に楽しめる七草がゆ!胃腸を休めてあげましょう

年末年始は美味しいものをたくさん食べたり、たくさん飲んだりしますよね。

最近では、犬用のおせちやクリスマスケーキなどもあるので、

普段、食べているものとは違うものを食べたワンちゃんも多いのでは?

明日は、1月7日ですね。

今日は、ワンちゃんと一緒に

食べすぎ飲み過ぎでお疲れな胃腸に優しい七草がゆを食べて、

無病息災を願ってみてはいかがですか?

今日の内容

目次

七草がゆの由来

七草の日は、中国と日本の文化が結びついて生まれた風習です。

日本では、今から1300年ほど前の奈良時代から、

雪の間から出た新芽を摘み植物の生命力をいただく「若菜摘み」という風習がありました。

万葉集や百人一首にも、七草(若草摘み)の歌にもあります。

一方、古代中国では、元日は鶏、2日は狗、3日は猪、4日は羊、5日は牛、6日は馬、7日は人、8日は穀の日と定め、それぞれの吉凶を占っていました。

人が該当する7日は「人日の日」とされ、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という汁物をいただき、無病息災や立身出世を願ったと言われています。

中国から人日の風習が伝わり、日本の若菜摘みの風習と合わさって「七草粥」が生まれました。七草粥は平安時代の宮中行事でしたが、江戸時代には庶民の間へ広まったとされています。

最初の節句

1月7日は1年のうちで最初の節句、「人を大切にする」という意味を持つ「人日」という節句です。

節句とは、1年に5回だけ存在する季節の節目のことです。七草粥を食べる1月7日は、五節句のひとつであり、人日の節句の日と呼ばれるものです。五節句の日付は、下記のことを意味しています。

- 1月7日(人日)

- 3月3日(上巳)

- 5月5日(端午)

- 7月7日(七夕)

- 9月9日(重陽)

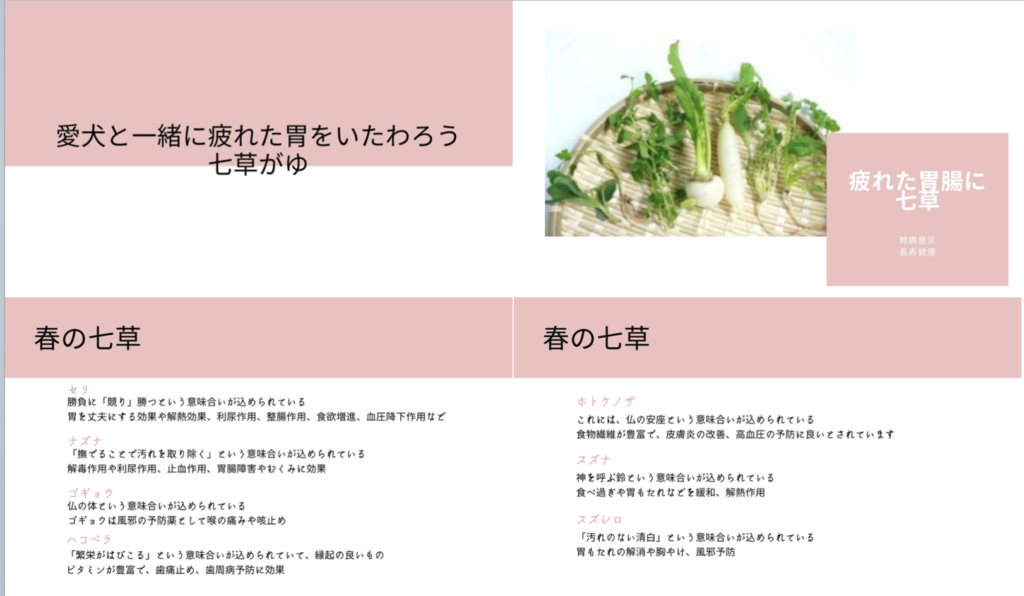

春の七草

春の七草

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、スズナ、スズシロ、ホトケノザ

セリ

葉、茎、根まですべて食べることができるお野菜です。

「新芽がたくさん競り合って育つ」という様子から、勝負に「競り」勝つという意味合いが込められています。

胃を丈夫にする効果や解熱効果、利尿作用、整腸作用、食欲増進、血圧降下作用などの効果があるといわれています。

ナズナ

ナズナは別名ぺんぺん草。

「撫でることで汚れを取り除く」という意味合いが込められています。解毒作用や利尿作用、止血作用、胃腸障害やむくみに効果があるといわれています。

ゴギョウ

仏の体という意味合いが込められています。

ゴギョウは風邪の予防薬として喉の痛みや咳止めとして利用されています。

ハコベラ

「繁栄がはびこる」という意味合いが込められていて、縁起の良いものです。

ハコベラはビタミンが豊富で、歯痛止め、歯周病予防に効果があるとされています。

ホトケノザ

ホトケノザは正式名称をコオニタビラコ(キク科)と言います。

シソ科にもホトケノザがありますが、そちらは食べられませんのでご注意ください。

葉が地を這うように伸び、中心から伸びた茎に黄色い花を付けます。これには、仏の安座という意味合いが込められています。

食物繊維が豊富で、皮膚炎の改善、高血圧の予防に良いとされています

スズナ

かぶのことです。

神を呼ぶ鈴という意味合いが込められています。

かぶはアミラーゼを含んでいるため消化を助けてくれます。

食べ過ぎや胃もたれなどを緩和するのに役立ちます。

解熱作用もあります。

スズシロ

お野菜の大根のことです。

七草では大きく成長した大根ではなく、小さなものを使います。

「汚れのない清白」という意味合いが込められています。

大根もまたアミラーゼを含んでいて、胃もたれの解消や胸やけに良いとされています。

風邪予防にもいいと言われています。

犬への七草は与えていいの?

食物繊維が多いものもあるので、みじん切りにして与える方が消化しやすいです。

また、生のままよりは茹でた方が良いでしょう。

人が七草がゆを食べる時に、味付けをする前に犬用に取り分けておいてくださいね。

普段、手作りご飯を作っているご家庭であれば、1食を七草がゆにしても良いですね。

フードを与えているのであれば、トッピングとしてかけてあげるのもOK。

七草がゆのまとめ

いかがでしたか?

七草は1年のうちで最初の節句です。

ワンちゃんと一緒にお腹に優しいお食事をとって無病息災、長寿健康を祝ってみてはいかがですか?

次回は、今月の和のフラワーエッセンス花音の椿の生存戦略についてです。

Pastilla Cialis 5 Mg Para Que Sirve Precio

(Admin)

Cialis 5 mg prezzo tadalafil 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo

he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.

reddit mbit casino review 2024

Thanks for the good writeup. It in truth was a entertainment account it. Glance advanced to more introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

living casino

Hello mates, how is the whole thing, and what you desire to say on the topic of this article, in my view its really amazing in favor of me.

mirax casino

Zeolite Heavy Equipment LLC

ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC

Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

rules for dice game 10000

This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

best canadian casinos online

Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

best online casino sites for real money

Aviator Spribe казино играть на планшете

This message, is matchless))), it is interesting to me 🙂

Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Откройте для себя новые возможности с игрой Авиатор Спраб прямо сейчас!

Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.

Основные особенности Aviator краш игры:

1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.

2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.

3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.

Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!

Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up

Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.

В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.

Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!

Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!

Aviator – играй, сражайся, побеждай!

Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан

Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.

Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.

Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.

Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

netent twin spin slot

You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this matter to be really something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I’m having a look forward to your subsequent put up, I?¦ll try to get the hold of it!

Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards!

казино booi онлайн играть бесплатно

Tremendous issues here. I am very happy to look your article. Thank you a lot and I’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

casino club online argentina

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

sinais aviator mr jack

It’s amazing for me to have a web page, which is beneficial designed for my knowledge. thanks admin

bonus aviator aposta ganha

gama casino регистрация

гама казино

Ваш надежный партнер Прием Меди в Алматы Наша компания предлагает высококачественные услуги по приему, сортировке и переработке металлических отходов. Мы гарантируем прозрачные условия сотрудничества, конкурентоспособные цены и оперативное обслуживание.

Thanks for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?

stake casino ph

Since the admin of this web site is working, no question very soon it will be renowned, due to its quality contents.

hellspin pokies

пин ап официальный сайт

приложение pin up

СТО Львів https://lviv-locations.pp.ua/: Потрібен технічний обслуговування для вашого автомобіля? Знайдіть найкращі СТО у Львові, де професійні майстри забезпечать ваш автомобіль якісним та надійним обслуговуванням.

For the reason that the admin of this site is working, no question very soon it will be famous, due to its feature contents.

Мостовое ограждение 11МО-2,0-600 кДж У10 купить в Перми

Very good website. It’s awesome. I’ll keep it up. บาคาร่าออนไลน์

I regard something truly special in this site.

I think that everything posted was actually very logical. But, what about this? what if you were to write a awesome title? I ain’t saying your content isn’t good., however suppose you added something that grabbed folk’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda boring. You might look at Yahoo’s home page and see how they write article titles to get viewers to open the links. You might add a video or a related pic or two to get people interested about what you’ve written. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.

ilovekino.online

cat casino

cat casino

Travel and Adventure blogs

This message, is matchless)))

https://qqcasino.net

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious experience about unexpected emotions.

best gambling site csgo https://fipv.net/pag/navigating-the-world-of-cs-go-gambling-websites.html csgo skin gambling scandal

гама казино

gama casino регистрация

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

https://clients1.google.no/url?sa=t&url=https://hottelecom.biz/hi/

Hello friends, pleasant article and fastidious arguments commented here, I am in fact enjoying by these.

http://tchart.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=hottelecom.biz/id/

Hi there, after reading this awesome post i am too cheerful to share my experience here with colleagues.

https://image.google.com.bz/url?q=https://hottelecom.biz/hi/

It’s remarkable to go to see this site and reading the views of all mates concerning this paragraph, while I am also eager of getting know-how.

http://www.google.gp/url?q=https://didvirtualnumbers.com/de/

Where the world slides?

Подробно расскажем, как Оспорить решение ЖСК – Ракитянский районный суд Белгородской области онлайн или самостоятельно Оспорить решение ЖСК – Ракитянский районный суд Белгородской области Оспорить решение ЖСК – Ракитянский районный суд Белгородской области онлайн или самостоятельно

#Best #site #awords:

аренда номера телефона

аренда виртуального номера

Наша компания предлагает полный спектр услуг по ремонту и отделке Квартир, коттеджей и домов под ключ в Алматы. Мы берем на себя все этапы работы, начиная с разработки дизайн-проекта и заканчивая финальной отделкой и установкой мебели. В нашем пакете услуг входит: Ремонт и отделка Таунхауса под ключ в Алматы

Aviator Spribe казино где играть

Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Aviator Spribe играть

Aviator Spribe играть

Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Aviator Spribe казино играть на телефоне

Standard Price for VIP- membership for 1 Week VIP Membership is 0.0014 BTC, You will do send payment to BTC address 1KEY1iKrdLQCUMFMeK4FEZXiedDris7uGd

Discounted price may be different from 0.00075 to 0.00138 BTC, that is why follow to all announces published in our Public channel!

price prediction Binance

Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

writing service

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

казино LeeBet

регистрация гама казино

gama casino регистрация

cat casino

cat казино играть

Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

Best ERC20 casinos?

Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this info.

artrolux kaufen

This is my first time pay a quick visit at here and i am actually impressed to read everthing at alone place.

was kostet cardiobalance in der apotheke

Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

depanten w aptekach

Hi I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was browsing on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

depanten gel farmacia tei

Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your submit is simply cool and i could assume you’re an expert in this subject. Well together with your permission allow me to snatch your feed to keep up to date with coming near near post. Thank you one million and please continue the rewarding work.

free spins ripper casino

It’s amazing designed for me to have a website, which is valuable for my knowledge. thanks admin

online baccarat with bitcoin

Hi there to every one, the contents existing at this web page are really amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

beep beep 25 € casino login

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

yabby casino login

Российский завод продает разборные гантели https://gantel-razbornaya.ru/ – у нас найдете замечательный объем предложений. Настраиваемые утяжелители позволяют эффективно выполнять силовые тренировки в любом месте. Спортивные снаряды отличаются качеством, универсальностью в эксплуатации. Организация продуктивно реализует и внедряет инновационные технологии, чтобы исполнить потребности постоянных покупателей. В создании качественного инвентаря активно используются легированные марки металла. Внушительный ассортимент продуктов позволяет купить разборные гантели для продуктивной программы занятий. Для домашних занятий – это комфортный комплект с маленькими габаритами и большой фунциональности.

Создаваемые отечественной компанией тренажеры для кинезитерапии trenazhery-dlya-kineziterapii.ru и специально предназначены для восстановления после травм. Конструкции имеют интересное предложение цены и качества.

Выбираем очень недорого Кроссовер с перекрестной тягой с облегченной конструкцией. В каталоге интернет-магазина для кинезитерапии всегда в реализации модели грузоблочного и нагружаемого типа.

Выпускаемые тренажеры для реабилитации обеспечивают комфортную и безопасную тренировку, что особенно важно для пациентов в процессе восстановления.

Станки обладают изменяемым сопротивлением и уровнями нагрузки, что дает возможность индивидуализировать тренировки в соответствии с задачами каждого больного.

Все изделия подходят для ЛФК по методике врача Бубновского. Оборудованы поручнями для удобного выполнения тяг в наклоне или стоя.

It’s awesome for me to have a web page, which is beneficial in support of my knowledge. thanks admin

https://artropant.top/

Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

cbdus+ hemp oil 20 caps

What’s up, I would like to subscribe for this blog to get most recent updates, therefore where can i do it please assist.

keramin dm

For most up-to-date information you have to go to see internet and on world-wide-web I found this site as a finest website for hottest updates.

keramin krem mire jo

Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

keramin mast

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

oculax cofepris

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read content from other writers and use a little something from their websites.

$10 payid casino no deposit bonus codes

What’s up colleagues, fastidious post and fastidious arguments commented at this place, I am in fact enjoying by these.

top 10 best online casinos

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

http://www.solosum-grace.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=59265

Thank you for every other excellent article. Where else may anyone get that type of info in such a perfect method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the look for such information.

Gama casino

Hi there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

Vitamin A (ретанол пальмитат) 10000 IU

Aviator Spribe играть на гривны казино

Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Aviator Spribe казино регистрация

Казино VODKA онлайн – играть в автоматы на деньги

Узнайте о захватывающем мире казино VODKA, где современный дизайн, разнообразие игровых автоматов и щедрые бонусы ждут каждого игрока. Погрузитесь в атмосферу слотов на деньги с казино VODKA.

Казино VODKA: Погружение в мир азартных развлечений

В мире азартных игр существует огромное количество казино, каждое из которых стремится привлечь внимание игроков своими уникальными предложениями и атмосферой. Одним из таких заведений является казино VODKA, которое предлагает своим посетителям захватывающие игровые возможности и неповторимый опыт азартных развлечений.

Виртуальное пространство казино VODKA

Казино VODKA vodka casino регистрация предлагает своим клиентам широкий спектр азартных игр, доступных в виртуальном пространстве. От классических игровых автоматов до настольных игр, таких как рулетка, блэкджек и покер – здесь каждый игрок сможет найти что-то по своему вкусу. Современный дизайн и удобный интерфейс позволяют наслаждаться игровым процессом без каких-либо проблем или задержек.

Бонусы и акции

Одним из способов привлечения новых игроков и поощрения постоянных являются бонусы и акции. Казино VODKA не остается в стороне и предлагает своим клиентам различные бонусы за регистрацию, первые депозиты или участие в акциях. Эти бонусы могут значительно увеличить шансы на победу и сделать игровой процесс еще более увлекательным.

Безопасность и поддержка

Важным аспектом любого казино является обеспечение безопасности игроков и защита их личной информации. Казино VODKA придает этому особое внимание, используя передовые технологии шифрования данных и обеспечивая конфиденциальность всех транзакций. Кроме того, круглосуточная служба поддержки готова ответить на любые вопросы и помочь в решении возникающих проблем.

Заключение

Казино VODKA – это место, где каждый азартный игрок найдет что-то по своему вкусу. Богатый выбор игр, интересные бонусы и высокий уровень безопасности делают его привлекательным вариантом для тех, кто хочет испытать удачу и получить незабываемые эмоции от азартных развлечений. Сделайте свой первый шаг в мир азарта и испытайте удачу в казино VODKA уже сегодня!

Fantastic post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

https://de.wikibrief.org/

Whats up very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also? I am glad to seek out so many useful information right here within the post, we’d like develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

gama casino сайт

What Is Aizen Power? Aizen Power is presented as a distinctive dietary supplement with a singular focus on addressing the root cause of smaller phalluses

Раковина мебельная Alice

СЕО продвижение сайтов Алматы максимальная видимость в поисковых системах, точечная аудитория, уникальные стратегии роста. Достижение вершин онлайн-успеха!

Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The entire glance of your web

site is fantastic, as neatly as the content!

You can see similar here najlepszy sklep

Wow, superb blog layout! How long have you been running a blog for?

you made blogging glance easy. The whole glance of your site

is wonderful, let alone the content! You can see similar here ecommerce

Wow, awesome weblog format! How long have you ever been blogging for?

you make running a blog glance easy. The whole glance of your site is excellent, as smartly as the content!

You can see similar here ecommerce

Wow, superb weblog format! How long have you been running

a blog for? you make blogging look easy. The full look of your site is

fantastic, as neatly as the content! You can see similar here

sklep internetowy

Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?

you made blogging look easy. The total look of your site is great,

let alone the content material! You can see similar here e-commerce

Wow, awesome weblog format! How lengthy have you ever been blogging

for? you made running a blog look easy. The overall

glance of your web site is fantastic, let alone the content material!

You can see similar here najlepszy sklep

Wow, fantastic weblog format! How long have you been running a

blog for? you make running a blog glance easy.

The overall look of your site is fantastic, as neatly as the content material!

You can see similar here najlepszy sklep

Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The entire look of your site is magnificent, as well as the content material!

You can see similar here ecommerce

Wow, incredible weblog layout! How long have you been running a blog for?

you made blogging look easy. The full look of your web site is wonderful, let alone the content!

You can see similar here sklep

Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The full look of your web site is excellent, as neatly as the content material!

You can see similar here najlepszy sklep

Wow, awesome blog layout! How lengthy have you

ever been running a blog for? you made blogging glance easy.

The whole glance of your website is great,

let alone the content! You can see similar here sklep online

Wow, fantastic blog format! How lengthy have you been blogging for?

you made blogging look easy. The total glance of your website is excellent, as smartly as the

content material! You can see similar here sklep online

Wow, awesome weblog structure! How long have you ever

been running a blog for? you made blogging glance easy.

The whole look of your website is excellent, let alone the content!

You can see similar here dobry sklep

Wow, wonderful blog format! How long have you been running a blog for?

you made blogging glance easy. The entire glance of your web

site is magnificent, let alone the content! You can see similar here sklep

Some really rattling work on behalf of the owner of this web site, dead outstanding content material.

Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you ever been running a

blog for? you made blogging look easy. The overall glance of your site is fantastic,

let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

Wow, amazing blog format! How long have you ever been running a blog for?

you made running a blog glance easy. The overall glance of your website

is fantastic, as neatly as the content! You can see similar here e-commerce

Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?

you made running a blog look easy. The total glance of

your web site is great, as neatly as the content! You can see similar here najlepszy sklep

Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you been blogging for?

you made running a blog look easy. The whole look of your site is magnificent, as well as the content material!

You can see similar here e-commerce

Wow, fantastic blog layout! How lengthy have

you been blogging for? you made blogging look easy.

The total glance of your web site is fantastic, as smartly as the content material!

You can see similar here najlepszy sklep

Wow, superb blog layout! How long have you ever been running a blog

for? you made blogging look easy. The full glance of your site is

great, as smartly as the content material! You can see similar here sklep internetowy

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been blogging for?

you made blogging glance easy. The total glance of your

website is excellent, let alone the content! You can see similar here najlepszy sklep

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

I am delighted that I noticed this web site, exactly the right information that I was looking for! .

Saved as a favorite, I really like your website!

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

#be#jk3#jk#jk#JK##

купить виртуальный номер Канады

Hello very nice web site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to seek out a lot of helpful information here in the publish, we want develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

PBN sites

We shall build a network of private blog network sites!

Advantages of our self-owned blog network:

We execute everything so google DOES NOT comprehend that this is A self-owned blog network!!!

1- We acquire domain names from different registrars

2- The leading site is hosted on a virtual private server (Virtual Private Server is rapid hosting)

3- The rest of the sites are on separate hostings

4- We assign a individual Google account to each site with confirmation in Google Search Console.

5- We develop websites on WordPress, we don’t utilize plugins with aided by which Trojans penetrate and through which pages on your websites are established.

6- We refrain from repeat templates and utilise only unique text and pictures

We refrain from work with website design; the client, if desired, can then edit the websites to suit his wishes

Right here is the perfect webpage for anyone who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!

Good day I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent jo.

По Москве и Мск.области колониальный стиль в ландшафтном дизайне небрежная роскошь фото. г.Москва, Россия.

I’m pretty pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every part of it and I have you book marked to check out new stuff in your website.

This is the perfect blog for anyone who wishes to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read content from other writers and use a little something from other websites.

фильтрующие сизод

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I’ll definitely be back.

stake casino address

Understanding COSC Certification and Its Importance in Horology

COSC Certification and its Rigorous Criteria

COSC, or the Official Swiss Chronometer Testing Agency, is the official Switzerland testing agency that attests to the accuracy and precision of timepieces. COSC certification is a symbol of superior craftsmanship and reliability in timekeeping. Not all watch brands seek COSC certification, such as Hublot, which instead adheres to its proprietary stringent standards with movements like the UNICO calibre, attaining equivalent accuracy.

The Art of Exact Timekeeping

The central system of a mechanical timepiece involves the mainspring, which supplies power as it unwinds. This mechanism, however, can be prone to environmental elements that may impact its precision. COSC-accredited movements undergo demanding testing—over 15 days in various conditions (five positions, three temperatures)—to ensure their resilience and dependability. The tests assess:

Typical daily rate precision between -4 and +6 secs.

Mean variation, peak variation levels, and impacts of thermal variations.

Why COSC Validation Is Important

For timepiece aficionados and collectors, a COSC-certified timepiece isn’t just a piece of tech but a proof to lasting quality and precision. It represents a watch that:

Provides exceptional dependability and accuracy.

Offers confidence of quality across the whole design of the watch.

Is probable to maintain its value more effectively, making it a smart choice.

Popular Timepiece Brands

Several well-known manufacturers prioritize COSC certification for their timepieces, including Rolex, Omega, Breitling, and Longines, among others. Longines, for instance, presents collections like the Record and Spirit, which highlight COSC-validated mechanisms equipped with advanced materials like silicone balance springs to enhance resilience and efficiency.

Historical Background and the Evolution of Timepieces

The idea of the chronometer originates back to the requirement for exact timekeeping for navigational at sea, emphasized by John Harrison’s work in the eighteenth century. Since the formal foundation of COSC in 1973, the certification has become a yardstick for evaluating the accuracy of high-end timepieces, sustaining a legacy of superiority in watchmaking.

Conclusion

Owning a COSC-accredited watch is more than an visual choice; it’s a dedication to excellence and precision. For those appreciating accuracy above all, the COSC certification provides peace of mind, ensuring that each validated timepiece will function reliably under various circumstances. Whether for individual contentment or as an investment decision, COSC-validated timepieces stand out in the world of horology, carrying on a legacy of precise chronometry.

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

секс куклы силикон

網上賭場

Hi there to all, the contents present at this web page are truly amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

официальный сайт вован казино

Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

bitcoin cash casinos

В современном мире, где диплом является началом удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Наличие документа об образовании трудно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, желающим начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении.

Мы предлагаем быстро получить этот важный документ. Вы сможете приобрести диплом, и это становится выгодным решением для всех, кто не смог завершить образование или потерял документ. Все дипломы производятся аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим нюансам. В итоге вы сможете получить полностью оригинальный документ.

Преимущества этого решения заключаются не только в том, что можно максимально быстро получить свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца до правильного заполнения личной информации и доставки по стране — все будет находиться под абсолютным контролем квалифицированных специалистов.

Всем, кто ищет максимально быстрый способ получения требуемого документа, наша услуга предлагает отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого обучения и не теряя времени переходить к своим целям, будь то поступление в университет или старт карьеры.

https://diplomanc-russia24.com

casibom

En Son Dönemin En Fazla Beğenilen Casino Platformu: Casibom

Casino oyunlarını sevenlerin artık duymuş olduğu Casibom, en son dönemde adından sıkça söz ettiren bir iddia ve kumarhane web sitesi haline geldi. Ülkemizdeki en iyi casino platformlardan biri olarak tanınan Casibom’un haftalık cinsinden değişen giriş adresi, alanında oldukça yeni olmasına rağmen emin ve kazanç sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

Casibom, rakiplerini geride bırakıp köklü bahis platformların önüne geçmeyi başarmayı sürdürüyor. Bu sektörde eski olmak önemli olsa da, katılımcılarla iletişimde bulunmak ve onlara temasa geçmek da aynı derecede önemli. Bu noktada, Casibom’un her saat servis veren canlı destek ekibi ile rahatça iletişime temas kurulabilir olması büyük bir fayda sağlıyor.

Süratle genişleyen oyuncuların kitlesi ile ilgi çeken Casibom’un gerisindeki başarım faktörleri arasında, sadece ve yalnızca casino ve canlı casino oyunlarıyla sınırlı olmayan kapsamlı bir hizmet yelpazesi bulunuyor. Sporcular bahislerinde sunduğu kapsamlı seçenekler ve yüksek oranlar, oyuncuları ilgisini çekmeyi başarmayı sürdürüyor.

Ayrıca, hem sporcular bahisleri hem de kumarhane oyunlar katılımcılara yönlendirilen sunulan yüksek yüzdeli avantajlı ödüller da dikkat çekici. Bu nedenle, Casibom hızla sektörde iyi bir reklam başarısı elde ediyor ve önemli bir katılımcı kitlesi kazanıyor.

Casibom’un kar getiren promosyonları ve popülerliği ile birlikte, platforma üyelik ne şekilde sağlanır sorusuna da atıfta bulunmak gerekir. Casibom’a hareketli cihazlarınızdan, PC’lerinizden veya tabletlerinizden tarayıcı üzerinden kolayca erişilebilir. Ayrıca, web sitesinin mobil cihazlarla uyumlu olması da büyük bir avantaj getiriyor, çünkü artık neredeyse herkesin bir akıllı telefonu var ve bu akıllı telefonlar üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor.

Hareketli cihazlarınızla bile yolda canlı bahisler alabilir ve yarışmaları canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, Casibom’un mobil uyumlu olması, ülkemizde kumarhane ve oyun gibi yerlerin meşru olarak kapatılmasıyla birlikte bu tür platformlara erişimin büyük bir yolunu oluşturuyor.

Casibom’un emin bir casino platformu olması da önemlidir bir avantaj getiriyor. Ruhsatlı bir platform olan Casibom, sürekli bir şekilde keyif ve kazanç sağlama imkanı sunar.

Casibom’a üye olmak da oldukça basittir. Herhangi bir belge koşulu olmadan ve ücret ödemeden siteye kolayca abone olabilirsiniz. Ayrıca, site üzerinde para yatırma ve çekme işlemleri için de çok sayıda farklı yöntem mevcuttur ve herhangi bir kesim ücreti isteseniz de alınmaz.

Ancak, Casibom’un güncel giriş adresini takip etmek de önemlidir. Çünkü canlı bahis ve oyun web siteleri popüler olduğu için sahte platformlar ve dolandırıcılar da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Casibom’un sosyal medya hesaplarını ve güncel giriş adresini düzenli aralıklarla kontrol etmek önemlidir.

Sonuç, Casibom hem itimat edilir hem de kazandıran bir casino platformu olarak dikkat çekiyor. yüksek ödülleri, geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu mobil uygulaması ile Casibom, casino sevenler için ideal bir platform getiriyor.

cat casino регистрация

зарегистрироваться cat casino

В нашем мире, где диплом является началом успешной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый путь получения качественного образования. Наличие официального документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает двери перед каждым человеком, который собирается начать трудовую деятельность или учиться в университете.

Мы предлагаем оперативно получить этот важный документ. Вы сможете купить диплом, и это становится удачным решением для человека, который не смог закончить обучение, потерял документ или желает исправить свои оценки. дипломы производятся аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим нюансам. В итоге вы сможете получить продукт, 100% соответствующий оригиналу.

Превосходство этого подхода заключается не только в том, что вы максимально быстро получите свой диплом. Весь процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца до консультаций по заполнению личных данных и доставки в любое место России — все будет находиться под полным контролем качественных специалистов.

В результате, всем, кто хочет найти оперативный способ получения необходимого документа, наша услуга предлагает выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать долгого обучения и сразу перейти к достижению своих целей: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.

https://diploman-russiyan.com

로드스탁과의 레버리지 방식의 스탁: 투자법의 참신한 지평

로드스탁에서 제공되는 레버리지 스탁은 주식 시장의 투자의 한 방식으로, 큰 이익율을 목적으로 하는 투자자들에게 매혹적인 선택입니다. 레버리지를 사용하는 이 방법은 투자하는 사람들이 자신의 투자금을 넘어서는 자금을 투입할 수 있도록 하여, 증권 장에서 더 큰 힘을 가질 수 있는 기회를 줍니다.

레버리지 방식의 스탁의 기본 원칙

레버리지 스탁은 일반적으로 자본을 빌려 운용하는 방식입니다. 예를 들어, 100만 원의 자본으로 1,000만 원 상당의 증권을 구매할 수 있는데, 이는 투자하는 사람이 기본 투자 금액보다 훨씬 훨씬 더 많은 증권을 사들여, 주식 가격이 증가할 경우 관련된 더욱 큰 이익을 획득할 수 있게 합니다. 그러나, 증권 가격이 하락할 경우에는 그 피해 또한 커질 수 있으므로, 레버리지를 이용할 때는 신중해야 합니다.

투자 계획과 레버리지

레버리지는 특히 성장 가능성이 상당한 사업체에 적용할 때 도움이 됩니다. 이러한 회사에 상당한 비율을 통해 투자하면, 성공할 경우 막대한 수입을 가져올 수 있지만, 반대 경우의 경우 많은 위험도 감수해야. 따라서, 투자자들은 자신의 위험성 관리 능력을 가진 시장 분석을 통해, 일정한 기업에 얼마만큼의 투자금을 투자할지 선택해야 합니다.

레버리지의 장점과 위험 요소

레버리지 스탁은 높은 이익을 제공하지만, 그만큼 큰 위험성 따릅니다. 주식 시장의 변화는 예상이 곤란하기 때문에, 레버리지 사용을 사용할 때는 항상 상장 동향을 정밀하게 살펴보고, 손실을 최소화할 수 있는 계획을 마련해야 합니다.

최종적으로: 세심한 고르기가 필요

로드스탁에서 공급하는 레버리지 방식의 스탁은 효과적인 투자 수단이며, 적당히 활용하면 상당한 수입을 가져다줄 수 있습니다. 그러나 큰 위험도 고려해야 하며, 투자 결정은 필요한 데이터와 신중한 판단 후에 이루어져야 합니다. 투자자 자신의 재정 상황, 위험을 감수하는 능력, 그리고 시장 상황을 고려한 안정된 투자 방법이 핵심입니다.

Right here is the perfect web site for anybody who hopes to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for decades. Wonderful stuff, just wonderful!

https://englishmax.ru/

В современном мире, где диплом является началом успешной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Факт наличия документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в сообщество профессионалов или учиться в университете.

В данном контексте наша компания предлагает очень быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность заказать диплом, что будет выгодным решением для всех, кто не смог закончить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы выпускаются аккуратно, с особым вниманием ко всем нюансам. В результате вы сможете получить продукт, 100% соответствующий оригиналу.

Плюсы данного подхода состоят не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организован удобно, с нашей поддержкой. Начав от выбора требуемого образца документа до правильного заполнения персональных данных и доставки в любой регион России — все под полным контролем квалифицированных мастеров.

Всем, кто ищет быстрый и простой способ получения требуемого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и не теряя времени перейти к достижению своих целей: к поступлению в университет или к началу трудовой карьеры.

https://diploman-russiyan.com

В современном мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия официального документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает дверь перед любым человеком, который собирается начать профессиональную деятельность или учиться в любом институте.

Предлагаем быстро получить любой необходимый документ. Вы можете заказать диплом нового или старого образца, что становится удачным решением для человека, который не смог завершить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим деталям. В итоге вы сможете получить продукт, максимально соответствующий оригиналу.

Превосходство подобного подхода заключается не только в том, что можно быстро получить диплом. Процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца диплома до правильного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все под полным контролем опытных мастеров.

Для всех, кто ищет быстрый способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению собственных целей, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.

https://diplomanc-russia24.com

This page definitely has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

Онлайн казино вавада – Регистрация, Вход и Официальный сайт казино по ссылке! Бонусы и рабочее зеркало Вавада!

Проверка данных кошельков для хранения криптовалюты на выявление наличия неправомерных средств передвижения: Обеспечение безопасности вашего электронного портфельчика

В мире криптовалют становится все более необходимее гарантировать защиту своих финансовых активов. Постоянно обманщики и киберпреступники выработывают совершенно новые подходы мошенничества и угонов виртуальных средств. Одним из основных инструментов защиты является проверка бумажников на выявление наличия незаконных финансовых средств.

Из-за чего именно поэтому важно проверять свои цифровые кошельки?

Прежде всего этот момент нужно для того чтобы обеспечения безопасности своих финансовых средств. Многие из участники рынка находятся в зоне риска утраты их денег вследствие несправедливых подходов или угонов. Проверка данных бумажников способствует предотвращению обнаружить в нужный момент подозрительные манипуляции и предупредить.

Что предоставляет организация?

Мы предоставляем сервис проверки данных криптовалютных кошельков для хранения криптовалюты и переводов с целью идентификации происхождения средств передвижения и выдачи полного отчета о проверке. Фирма предоставляет программа осматривает информацию для идентификации потенциально нелегальных операций и оценить риск для того, чтобы личного портфеля. Благодаря нашей проверке, вы будете в состоянии предотвратить возможные проблемы с регуляторными органами и обезопасить от непреднамеренного участия в незаконных действий.

Как осуществляется процесс?

Компания наша фирма-разработчик работает с известными аудиторскими организациями организациями, например Certik, для того чтобы обеспечить гарантированность и точность наших проверок. Мы применяем передовые и техники проверки данных для выявления наличия потенциально опасных действий. Персональные сведения наших заказчиков обрабатываются и хранятся в базе в соответствии с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

Основная просьба: “проверить свои USDT на чистоту”

Если вы хотите убедиться безопасности личных кошельков USDT, наши эксперты предоставляет возможность бесплатную проверку наших специалистов первых пяти кошельков. Просто введите адрес своего кошелька в соответствующее окно на нашем онлайн-ресурсе, и мы передадим вам подробный отчет о состоянии вашего счета.

Защитите свои финансовые средства уже сегодня!

Не рискуйте становиться пострадать хакеров или попасть в неприятной ситуации нелегальных операций средств с ваших деньгами. Обратитесь к профессионалам, которые смогут помочь, вам и вашему бизнесу защититься деньги и предотвратить возможные. Примите первый шаг к безопасности защите своего электронного портфеля активов прямо сейчас!

чистый ли usdt

Анализ USDT в нетронутость: Каковым способом обезопасить личные криптовалютные активы

Постоянно все больше пользователей обращают внимание к секурити собственных цифровых финансов. Каждый день мошенники изобретают новые способы кражи цифровых активов, и также держатели электронной валюты оказываются жертвами своих афер. Один из подходов защиты становится тестирование кошельков в наличие незаконных финансов.

С какой целью это важно?

Прежде всего, чтобы защитить собственные финансы от шарлатанов или похищенных денег. Многие специалисты сталкиваются с потенциальной угрозой утраты своих финансов вследствие хищных сценариев или кражей. Осмотр кошельков помогает определить подозрительные операции а также предотвратить возможные потери.

Что мы предлагаем?

Мы предлагаем подход анализа криптовалютных кошельков и также транзакций для определения источника средств. Наша система анализирует данные для определения незаконных операций а также оценки угрозы для вашего портфеля. За счет этой проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами или защитить себя от участия в незаконных сделках.

Как происходит процесс?

Мы сотрудничаем с лучшими проверочными компаниями, например Certik, с целью предоставить аккуратность наших проверок. Мы применяем передовые технологии для определения опасных транзакций. Ваши данные обрабатываются и хранятся согласно с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

Каким образом проверить свои USDT в нетронутость?

Если вам нужно проверить, что ваши Tether-кошельки прозрачны, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто введите место личного бумажника в на нашем веб-сайте, или мы предоставим вам подробный доклад об его положении.

Защитите вашими активы уже сегодня!

Не подвергайте опасности стать жертвой обманщиков или попасть в неблагоприятную обстановку из-за незаконных сделок. Обратитесь за помощью к нашей команде, для того чтобы предохранить ваши электронные средства и предотвратить проблем. Сделайте первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля прямо сейчас!

Проверка кошелька на присутствие неправомерных средств: Охрана личного цифрового портфельчика

В мире криптовалют становится все более все более необходимо обеспечивать безопасность своих денег. Постоянно кибермошенники и киберпреступники создают свежие способы мошенничества и угонов цифровых средств. Один из основных методов обеспечения безопасности становится проверка кошельков кошельков на присутствие подозрительных средств.

По какой причине именно поэтому важно и осмотреть личные криптовалютные кошельки?

Прежде всего это необходимо для того чтобы защиты своих финансов. Многие пользователи рискуют потери денег их денег вследствие несправедливых схем или угонов. Проверка данных бумажников помогает обнаружить в нужный момент непонятные действия и предотвратить возможные.

Что предоставляет фирма-разработчик?

Мы предоставляем послугу проверки кошельков цифровых кошельков и переводов средств с намерением выявления источника денег и выдачи детального доклада. Фирма предоставляет технология проанализировать информацию для идентификации незаконных операций и оценить риск для своего финансового портфеля. Благодаря нашей службе проверки, вы можете предотвратить возможные проблемы с органами контроля и обезопасить от непреднамеренного вовлечения в незаконных операций.

Как осуществляется проверка?

Компания наша компания сотрудничает с известными аудиторскими структурами, например Kudelsky Security, с тем чтобы обеспечить и точность наших анализов. Мы внедряем современные и методики анализа для обнаружения подозрительных манипуляций. Данные пользователей наших заказчиков обрабатываются и сохраняются согласно высокими требованиями.

Ключевой запрос: “проверить свои USDT на чистоту”

Если вам нужно проверить чистоте личных кошельков USDT, наша компания предлагает возможность исследовать бесплатной проверки первых пяти кошельков. Достаточно просто адрес своего кошелька в соответствующее поле на нашем сайте проверки, и мы вышлем вам подробный отчет о состоянии вашего счета.

Обеспечьте безопасность своих финансовые активы прямо сейчас!

Не рискуйте оказаться в пострадать от злоумышленников или оказаться в неприятной ситуации из-за нелегальных операций средств с ваших средствами. Дайте вашу криптовалюту профессиональным консультантам, которые окажут поддержку, вам защититься криптовалютные активы и предотвратить. Примите первый шаг к безопасности защите личного электронного портфеля уже сегодня!

чистый usdt

Осмотр Тетер в нетронутость: Каким образом сохранить личные электронные состояния

Все больше пользователей придают важность в безопасность собственных цифровых активов. Ежедневно мошенники разрабатывают новые способы кражи электронных средств, а также владельцы электронной валюты становятся жертвами их интриг. Один техник защиты становится проверка кошельков в присутствие нелегальных средств.

С каким намерением это полезно?

В первую очередь, для того чтобы защитить свои финансы от шарлатанов и похищенных монет. Многие участники сталкиваются с вероятностью потери их фондов в результате хищных планов или хищений. Анализ кошельков позволяет выявить непрозрачные действия или предотвратить потенциальные потери.

Что мы предоставляем?

Мы предлагаем сервис проверки криптовалютных кошельков а также операций для выявления начала денег. Наша технология анализирует данные для выявления противозаконных действий или оценки риска для вашего портфеля. Вследствие этой проверке, вы сможете избегнуть проблем с регуляторами и также предохранить себя от участия в незаконных сделках.

Как это действует?

Наша фирма сотрудничаем с ведущими аудиторскими фирмами, наподобие Halborn, с целью гарантировать точность наших проверок. Наша команда используем передовые техники для выявления опасных транзакций. Ваши информация обрабатываются и сохраняются согласно с высокими нормами безопасности и конфиденциальности.

Каким образом проверить свои USDT в чистоту?

Если хотите подтвердить, что ваша USDT-кошельки чисты, наш сервис предоставляет бесплатное тестирование первых пяти бумажников. Просто передайте положение вашего бумажника на на нашем веб-сайте, и мы предоставим вам детальный доклад о его статусе.

Охраняйте вашими средства сегодня же!

Не подвергайте опасности стать жертвой дельцов или оказаться в неблагоприятную обстановку по причине противозаконных операций. Обратитесь к нашему агентству, для того чтобы обезопасить свои цифровые активы и избежать затруднений. Совершите первый шаг для безопасности вашего криптовалютного портфеля сегодня!

Осмотр Тетер на чистоту: Каковым способом защитить собственные криптовалютные активы

Все больше пользователей обращают внимание на надежность личных криптовалютных средств. Ежедневно обманщики предлагают новые схемы кражи цифровых средств, а также владельцы криптовалюты оказываются страдающими своих обманов. Один из способов обеспечения безопасности становится проверка кошельков в присутствие нелегальных финансов.

Для чего это полезно?

Преимущественно, чтобы сохранить свои активы от обманщиков и украденных монет. Многие участники сталкиваются с вероятностью потери их средств в результате мошеннических планов либо хищений. Проверка кошельков позволяет выявить подозрительные операции и предотвратить возможные потери.

Что мы предоставляем?

Мы предлагаем услугу проверки криптовалютных кошельков и также транзакций для определения происхождения фондов. Наша технология проверяет данные для обнаружения незаконных транзакций и проценки угрозы для вашего портфеля. Благодаря этой проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами и обезопасить себя от участия в противозаконных переводах.

Как это действует?

Мы сотрудничаем с передовыми проверочными организациями, наподобие Certik, для того чтобы гарантировать прецизионность наших тестирований. Мы внедряем современные техники для выявления потенциально опасных операций. Ваши данные обрабатываются и сохраняются согласно с высокими стандартами безопасности и приватности.

Как проверить личные USDT в прозрачность?

Если хотите подтвердить, что ваши USDT-кошельки чисты, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Легко передайте местоположение личного бумажника в нашем сайте, и мы предоставим вам подробный отчет об его статусе.

Охраняйте свои активы уже сейчас!

Не рискуйте попасть в жертву обманщиков или оказаться в неприятную ситуацию по причине нелегальных операций. Обратитесь за помощью к нам, чтобы предохранить ваши криптовалютные финансовые ресурсы и предотвратить сложностей. Примите первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля уже сейчас!

В современном мире, где диплом становится началом удачной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Необходимость наличия официального документа сложно переоценить. Ведь диплом открывает двери перед каждым человеком, желающим вступить в сообщество профессионалов или учиться в любом ВУЗе.

В данном контексте мы предлагаем быстро получить этот необходимый документ. Вы сможете заказать диплом старого или нового образца, и это будет отличным решением для всех, кто не смог закончить образование, утратил документ или хочет исправить свои оценки. Каждый диплом изготавливается с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим элементам, чтобы в результате получился 100% оригинальный документ.

Превосходство данного решения состоит не только в том, что можно максимально быстро получить свой диплом. Процесс организован удобно, с нашей поддержкой. Начав от выбора подходящего образца до правильного заполнения личной информации и доставки по стране — все будет находиться под абсолютным контролем квалифицированных мастеров.

В итоге, для тех, кто пытается найти оперативный способ получить требуемый документ, наша компания предлагает отличное решение. Купить диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к важным целям, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.

https://diploman-russiyans.com

В современном мире, где диплом является началом успешной карьеры в любой отрасли, многие пытаются найти максимально быстрый путь получения качественного образования. Наличие документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед людьми, желающими начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении.

Наша компания предлагает быстро получить любой необходимый документ. Вы можете купить диплом, и это будет выгодным решением для человека, который не смог завершить образование, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы на выходе получился продукт, полностью соответствующий оригиналу.

Преимущество подобного решения заключается не только в том, что можно оперативно получить диплом. Процесс организовывается удобно, с нашей поддержкой. От выбора необходимого образца диплома до консультации по заполнению личной информации и доставки в любой регион России — все под абсолютным контролем качественных специалистов.

В итоге, для тех, кто ищет быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать длительного обучения и сразу перейти к важным целям, будь то поступление в университет или начало карьеры.

https://diplomanc-russia24.com

It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have learn this put up and if I could I want to recommend you few fascinating things or suggestions. Maybe you can write next articles regarding this article. I desire to read even more things approximately it!

Проверка USDT на чистоту

Анализ Тетер для чистоту: Каким образом сохранить свои электронные активы

Каждый день все больше индивидуумов придают важность на надежность своих криптовалютных активов. Каждый день дельцы предлагают новые схемы кражи электронных средств, и также держатели криптовалюты являются жертвами их интриг. Один из техник защиты становится проверка кошельков на наличие нелегальных средств.

Зачем это необходимо?

Прежде всего, чтобы защитить личные активы от дельцов или похищенных монет. Многие участники сталкиваются с вероятностью утраты своих активов в результате хищных механизмов либо кражей. Анализ кошельков помогает выявить подозрительные транзакции и предотвратить возможные убытки.

Что наша группа предоставляем?

Мы предоставляем сервис проверки криптовалютных бумажников и также операций для выявления источника фондов. Наша система исследует данные для выявления незаконных операций и проценки риска для вашего портфеля. За счет этой проверке, вы сможете избегнуть проблем с регуляторами или предохранить себя от участия в нелегальных операциях.

Как это работает?

Мы работаем с ведущими аудиторскими компаниями, такими как Halborn, для того чтобы предоставить точность наших тестирований. Мы внедряем передовые технологии для выявления опасных сделок. Ваши данные проходят обработку и хранятся согласно с высокими нормами безопасности и конфиденциальности.

Каким образом проверить свои Tether в чистоту?

В случае если вы желаете подтвердить, что ваши Tether-бумажники нетронуты, наш сервис предоставляет бесплатное тестирование первых пяти кошельков. Легко передайте место личного кошелька на нашем сайте, или наша команда предоставим вам подробный отчет о его статусе.

Защитите вашими активы уже сегодня!

Не подвергайте риску попасть в жертву обманщиков или попадать в неблагоприятную обстановку из-за противозаконных сделок. Обратитесь за помощью к нам, чтобы сохранить свои криптовалютные средства и избежать затруднений. Примите первый шаг для сохранности криптовалютного портфеля прямо сейчас!

usdt и отмывание

USDT – является стабильная криптовалюта, связанная к валюте страны, например USD. Это делает ее в частности известной у трейдеров, так как данная криптовалюта обеспечивает стабильность цены в в условиях неустойчивости рынка криптовалют. Однако, подобно любая другая вид криптовалюты, USDT подвергается вероятности использования с целью отмывания денег и субсидирования противоправных операций.

Отмывание денег посредством цифровые валюты переходит в все более и более распространенным в большей степени путем с тем чтобы сокрытия происхождения капитала. Используя различные техники, преступники могут пытаться промывать незаконно добытые фонды путем обменники криптовалют или миксеры средств, для того чтобы осуществить процесс происхождение менее очевидным.

Именно поэтому, анализ USDT на чистоту становится весьма существенной мерой предостережения с целью пользовательской аудитории криптовалют. Существуют специализированные сервисы, которые осуществляют анализ сделок и кошельков, для того чтобы определить подозрительные транзакции и нелегальные источники средств. Данные платформы способствуют владельцам избежать непреднамеренного вовлечения в финансирование преступных деяний и предотвратить блокировку счетов со со стороны сторонних регуляторных органов.

Экспертиза USDT на чистоту также также способствует обезопасить себя от возможных убытков. Владельцы могут быть уверенны в том их активы не связаны с противоправными сделками, что уменьшает вероятность блокировки аккаунта или перечисления денег.

Таким образом, в текущей ситуации повышающейся сложности среды криптовалют требуется принимать меры для гарантирования надежности своего капитала. Анализ USDT на чистоту с использованием специальных платформ представляет собой одним из способов противодействия незаконной деятельности, гарантируя пользователям криптовалют дополнительный уровень и безопасности.

cá cược thể thao

https://rg777.app/cup-c1-202324/

Backlinks seo

Efficient Backlinks in Blogs and forums and Comments: Enhance Your SEO

Links are critical for enhancing search engine rankings and raising website presence. By incorporating hyperlinks into blogs and comments wisely, they can significantly increase visitors and SEO overall performance.

Adhering to Search Engine Algorithms

Today’s backlink placement tactics are finely tuned to align with search engine algorithms, which now emphasize link quality and relevance. This guarantees that hyperlinks are not just abundant but significant, directing end users to helpful and relevant articles. Website owners should focus on integrating links that are contextually suitable and improve the general content quality.

Rewards of Using Refreshing Donor Bases

Using up-to-date donor bases for backlinks, like those maintained by Alex, provides substantial benefits. These bases are often refreshed and consist of unmoderated sites that don’t attract complaints, making sure the links put are both influential and certified. This strategy assists in keeping the usefulness of links without the pitfalls connected with moderated or problematic resources.

Only Approved Resources

All donor sites used are sanctioned, steering clear of legal pitfalls and adhering to digital marketing criteria. This commitment to utilizing only authorized resources assures that each backlink is legitimate and trustworthy, thereby building reliability and dependability in your digital presence.

SEO Influence

Skillfully placed backlinks in weblogs and comments provide more than just SEO advantages—they boost user encounter by connecting to appropriate and high-quality articles. This strategy not only satisfies search engine requirements but also engages consumers, leading to much better visitors and improved online proposal.

In essence, the right backlink strategy, especially one that employs refreshing and reliable donor bases like Alex’s, can alter your SEO efforts. By focusing on high quality over quantity and adhering to the most recent criteria, you can make sure your backlinks are both potent and productive.

九州娛樂城

I get pleasure from, lead to I found just what I used to be taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

nudifi

Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги

Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов:

Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы.

Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины.

Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности.

Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка.

Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними.

Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости.

Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы.

Сайт: ykladka-parketa.ru

Циклевка паркета

Проверка Tether на нетронутость: Каким образом защитить свои криптовалютные средства

Все больше граждан заботятся в безопасность их электронных средств. Постоянно обманщики предлагают новые способы кражи цифровых денег, и владельцы электронной валюты оказываются жертвами их интриг. Один из техник сбережения становится проверка кошельков в наличие нелегальных денег.

Для чего это потребуется?

Прежде всего, с тем чтобы сохранить свои средства от обманщиков и похищенных монет. Многие инвесторы сталкиваются с вероятностью убытков личных финансов по причине хищных планов либо кражей. Анализ кошельков способствует обнаружить подозрительные транзакции и также предотвратить возможные потери.

Что мы предлагаем?

Мы предоставляем сервис анализа криптовалютных кошельков а также операций для обнаружения начала средств. Наша технология проверяет информацию для определения незаконных действий и также оценки риска для вашего портфеля. Из-за данной проверке, вы сможете избегнуть проблем с регуляторами а также обезопасить себя от участия в противозаконных сделках.

Как это действует?

Наша фирма сотрудничаем с первоклассными аудиторскими фирмами, вроде Halborn, для того чтобы гарантировать аккуратность наших проверок. Мы применяем передовые технологии для выявления опасных операций. Ваши информация проходят обработку и хранятся согласно с высокими стандартами безопасности и приватности.

Как выявить свои USDT в чистоту?

Если хотите убедиться, что ваши Tether-кошельки чисты, наш сервис обеспечивает бесплатное тестирование первых пяти кошельков. Просто передайте местоположение собственного кошелька в на нашем веб-сайте, а также наша команда предоставим вам детальный отчет о его положении.

Обезопасьте свои активы уже сегодня!

Избегайте риска попасть в жертву обманщиков или попасть в неприятную ситуацию из-за противозаконных операций. Свяжитесь с нашей команде, для того чтобы предохранить ваши криптовалютные финансовые ресурсы и избежать затруднений. Сделайте первый шаг к сохранности криптовалютного портфеля прямо сейчас!

Productive Links in Weblogs and Comments: Improve Your SEO

Links are critical for boosting search engine rankings and increasing website visibility. By incorporating links into blogs and comments prudently, they can considerably boost visitors and SEO overall performance.

Adhering to Search Engine Algorithms

Today’s backlink placement methods are finely tuned to align with search engine algorithms, which now prioritize link quality and significance. This guarantees that hyperlinks are not just numerous but meaningful, guiding users to helpful and relevant articles. Website owners should concentrate on integrating links that are situationally suitable and enhance the general articles high quality.

Rewards of Making use of Refreshing Donor Bases

Making use of up-to-date donor bases for links, like those managed by Alex, offers considerable benefits. These bases are regularly renewed and consist of unmoderated sites that don’t attract complaints, making sure the hyperlinks placed are both impactful and compliant. This method assists in sustaining the efficacy of links without the dangers associated with moderated or troublesome sources.

Only Authorized Resources

All donor sites used are authorized, steering clear of legal pitfalls and conforming to digital marketing criteria. This determination to making use of only approved resources assures that each backlink is genuine and trustworthy, thereby constructing trustworthiness and dependability in your digital presence.

SEO Impact

Expertly positioned backlinks in blogs and remarks provide greater than just SEO advantages—they improve user experience by connecting to pertinent and top quality content. This strategy not only fulfills search engine conditions but also engages consumers, leading to far better traffic and improved online involvement.

In essence, the right backlink strategy, particularly one that utilizes clean and trustworthy donor bases like Alex’s, can alter your SEO efforts. By concentrating on quality over amount and adhering to the most recent criteria, you can ensure your backlinks are both potent and efficient.

שרף הנחיות: המדריך המקיף לקניית קנאביס באמצעות הטלגרמה

פרח כיוונים היא אתר רשמי מסמכים ומדריכים לרכישת קנאביסין במקום האפליקציה הניידת הנפוצה טלגרם.

הפורטל מספק את כל המידע הקישורים הידיעתיים והמידע העדכוני להקבוצות וערוצים מומלצים לביקור לסחר ב פרחי קנאביס בהמסר במדינה.

כמו כך, האתר הרשמי מציע מדריכים מפורטת לאיך כדאי להתקשר בטלגראס ולקנות שרף בנוחות ובמהירות התגובה.

בעזרת המדריך, גם כן משתמשים חדשים יוכלו להיכנס להחיים ההגראס בטלגרם בדרך בטוחה לשימוש ומאובטחת לשימוש.

ההרובוטים של טלגראס מאפשר למשתמשי ללבצע פעולות שונות ומקוריות כמו גם רכישת פרחי קנאביס, קבלת סיוע, בדיקת והוספת פידבק על המוצרים. כל זאת בצורה נוחה ונוחה דרך האפליקציה הניידת.

כאשר כאשר נדבר באמצעים שלמות, הפרח משתמשת בדרכי מוכרות כמו גם מזומנים, כרטיסים של אשראי ומטבע קריפטוגרפי. חיוני לציין כי ישנה לבדוק ולוודא את ההוראות והחוקים האזוריים במדינה שלך ללפני ביצוע רכישה.

טלגרם מציע יתרונות משמעותיים מרכזיים כמו כן פרטיות וביטחון מוגברים, השיחה מהירה וגמישות גבוהה. בנוסף, הוא מאפשר כניסה להאוכלוסיה גלובלית רחבה מאוד ומציע מגוון של תכונות ויכולות.

בסיכום, הטלגרם מסמכים הוא האתר המושלם ללמצוא את כל המידע והקישורים להשקיה שרף בפני מהירה מאוד, בבטוחה ונוחה דרך הטלגרם.

הימורים אונליין הם חווייה מרגשת ופופולריות ביותר בעידן המקוון, שמאגרת מיליוני אנשים מכל

רחבי העולם. ההימורים המקוונים מתנהלים על אירועים ספורטיביים, תוצאות פוליטיות ואפילו תוצאות מזג האוויר ונושאים נוספים. אתרים ל הימורים הווירטואליים מקריאים את מי שמעוניין להמרות על תוצאות אפשרות ולהנות רגעים מרגשים ומהנים.

ההימורים המקוונים הם הם כבר חלק מהתרבות האנושית לא מעט זמן והיום הם כבר לא רק חלק מרכזי מהפעילות הכלכלית והתרבותית, אלא אף מספקים תשואות וחוויות. משום שהם נגישים לכולם ונוחים לשימוש, הם מובילים את כולם ליהנות מהמשחק ולהנציח רגעי עסקה וניצחון בכל זמן ובכל מקום.

טכנולוגיות דיגיטליות והמשחקים באינטרנט הפכו להיות מעניינת ונפוצה. מיליונים אנשים מכל כל רחבי העולם משתתפים בהימורים, כוללים הימורי ספורט. הימורים מקוונים מציעים למשתתפים חוויה רגשית ומרתקת, שמתאימה לכל גיל וכישור בכל זמן ובכל מקום.

אז מה חכם אתה מחכה לו? הצטרף עכשיו והתחיל ליהנות מכל רגע ורגע שהימורים מקוונים מציעים.

Sure, here’s the text with spin syntax applied:

Hyperlink Pyramid

After multiple updates to the G search algorithm, it is essential to utilize different approaches for ranking.

Today there is a approach to capture the attention of search engines to your site with the help of incoming links.

Backlinks are not only an powerful promotional tool but they also have authentic visitors, straight sales from these sources likely will not be, but transitions will be, and it is advantageous visitors that we also receive.

What in the end we get at the final outcome:

We show search engines site through backlinks.

Prluuchayut natural transitions to the site and it is also a indicator to search engines that the resource is used by users.

How we show search engines that the site is valuable:

Backlinks do to the principal page where the main information.

We make links through redirections credible sites.

The most ESSENTIAL we place the site on sites analyzers distinct tool, the site goes into the cache of these analyzers, then the received links we place as redirections on blogs, discussion boards, comments. This significant action shows search engines the site map as analyzer sites present all information about sites with all keywords and headings and it is very BENEFICIAL.

All information about our services is on the website!

Наша компания предлагает высококачественные услуги Аренда колесного экскаватора в Алматы Мы обеспечиваем надежное и профессиональное оборудование для выполнения различных земляных работ на строительных площадках и других объектах. Наш опытный персонал и гибкие условия аренды делают нас надежным партнером для вашего проекта.

As a rice farmer, the Rice Stubble Roller has been a game-changer for my post-harvest field management. Not only does it efficiently break down and incorporate rice stubble back into the soil, but it also enhances soil health, reduces the need for chemical inputs, and boosts crop yields. Plus, its easy transportation and durable design make it an essential tool for sustainable and productive agricultural practices. Highly recommend it for long-term farming success! рџЊѕрџљњ #HappyFarmer #SustainableAgriculture #RiceFarmingSuccess https://mandako.com/products/rice-stubble-roller/

Link building is just as effective at present, just the tools to work within this domain possess changed.

There are many choices for incoming links, we use a few of them, and these strategies function and have been examined by us and our clientele.

Recently our company performed an test and it transpired that low-volume queries from one website position effectively in search results, and it doesnt need being your own domain, you can use social networks from the web 2.0 range for this.

It is also possible to in part move mass through site redirects, offering a varied link profile.

Go to our own site where our company’s offerings are actually provided with comprehensive explanations.

Приглашаем Вас от души развлечься и отдохнуть в ресторан True Bar в Измайлово. Здесь можно не только хорошо провести время, но и заказ банкета по выгодной цене. Юбилеи, свадьбы, празднование дня рождения – всё это можно организовать с оптимальным соотношением цена/качество и провести банкет в ресторане на высшем уровне. Всегда для Вам лучшие закуски и изысканные блюда, богатый выбор алкогольных и безалкогольных напитков, а также вечерняя шоу-программа

Creating original articles on Medium and Platform, why it is necessary:

Created article on these resources is improved ranked on less frequent queries, which is very crucial to get organic traffic.

We get:

organic traffic from search algorithms.

natural traffic from the in-house rendition of the medium.